�Z��p�Ќx���ɂ���

�Z��p�Ќx���̐ݒu������������

�@�ߘa7�N6��1�����_�̒������ʂ͉��\�̂Ƃ���ł��B�i�e�s��30�`60���т�ׂɒ��o�����������{�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁF���j

| �ߘa7�N | �ߘa6�N | |||

| �@�@�ݒu�����P | ���K�������Q | �@�@ �ݒu�� | �@ ���K���� | |

| �S�@�@�@�� | 85 | 66 | 85 | 66 |

| �{�@��@�� | 93 | 72 | 93 | 71 |

| ���{���Ǔ� | 95 | 60 | 92 | 45 |

���P�@�ݒu���Ƃ́A�З\�h���Őݒu���`���t�����Ă���Q���A�䏊��K�i�̂����A��ӏ��ȏ�ݒu����Ă��鐢�т̊����B

���Q�@���K�����Ƃ́A�З\�h���Őݒu���`���t�����Ă���Q���A�䏊��K�i�̑S�Ăɐݒu����Ă��鐢�т̊����B

�Ǔ��̒������ʂ���

1�@�ݒu���ɂ��ẮA���N���������ێ����Ă���܂��B

2�@���K�����́A����26�N�����J�n����S���A�{�錧�Ɣ�r����ƒႭ�Ȃ��Ă���܂��B

3�@�_�����{���͖�50���A�d�r����Ă��邩������܂���A����I�ɓ_�����܂��傤�B

���Ƃ̏Z��p�Ќx���̐ݒu�ꏊ�͏��ɓK�����Ă��܂����H

�~���閽���~���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��I

�K���Ȑݒu�����肢���܂��I

�@���h�E���ɂ��PR����̓R�`���ł��B�f���������܂Ŏ��Ԃ�������ꍇ������܂��B

�@�����Ώ��h���Z�x��o�q����.wmv �ւ̃����N�i106MB)

�@���ēc���h���Z�x��o�q����.wmv �ւ̃����N�i137MB)

�S���̒������ʂɂ��Ă�,�������i�����ȏ��h�����\�j���炲�����������܂��B

�Z��p�Ќx���i�����ݒu�͂��ςł��傤���H�j

���ׂĂ̏Z��Ɂu�Z��p�Ќx��퓙�v�̐ݒu�E�ێ����`���t�����Ă��܂��B�i���h�@��������16�N6��2�����z�j

�Z��p�Ќx���́A�����̉���M�ɔ������Čx������ŁA�Ђ̑��������E�������E����e�Ղɂ��A�Z��Ђɂ�鎀�҂����炷�̂ɍ������ʂ����҂ł��܂��B

�x���̎��

| ���� | �������m����x���ł��B���ۂ̉Ђ͔M�������̕��������L���邱�Ƃ������A������K�i�ւ̐ݒu�ɓK���Ă��܂��B�i�S�Ă̏ꏊ�ɐݒu�\�j |

| �M�� | �M�����m����x���ł��B����I�ɉ�����C���������₷���ꏊ�ւ̐ݒu�ɓK���Ă��܂��B �i�䏊�݂̂ɐݒu�ł��܂��B�j |

�ݒu�ꏊ�P�D�Q�� |

|

��t�ʒu

| �V��ݒu�̏ꍇ | �x���̒��S�i���m���j��ǂ���60cm�ȏ㗣���Ď��t���܂��B�V��ɂ͂肪����ꍇ�ɂ́A�͂肩��60cm�ȏ㗣���܂��B �i�M���̏ꍇ��40cm�ȏ�ƂȂ�܂��B�j |

|

| �ǖʐݒu�̏ꍇ | �V�䂩��15�`50cm�ȓ��Ɍx���̒��S�i���m���j������悤�ɂ��܂� |  |

| �G�A�R���Ȃǐ����o�����t�߂̏ꍇ | ���C���G�A�R���̐����o��������A�P�D�Tm�ȏ㗣���܂��B |

|

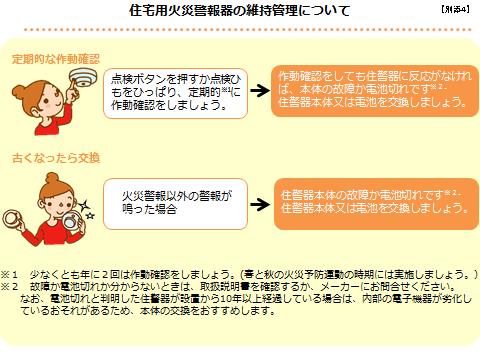

�Z��p�Ќx���̈ێ��Ǘ��ɂ���

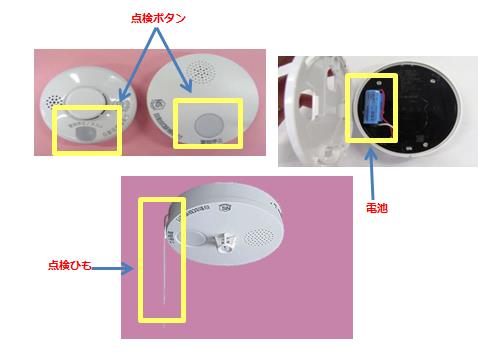

�P�D����I�i�Q�`�R�����ɂP��j�ɍ쓮�_�������܂��傤�B�u�Ђ��������v�܂��́u�{�^���������v�@���Ƃœ_�����ł��܂��̂ŁA�A���[�����≹���������邩�`�F�b�N���ĉ������B

�Q�D�x���Ƀz�R����N���̑��A���������ꂪ�t���ƁA�Ђ̉������m���ɂ����Ȃ�܂��B�������z���łӂ����܂��傤�B

�R�D���d�r���̂��̂͒���I�i�P�N�`�P�O�N�j�ɓd�r�̌������K�v�ł��B�d�r�̗e�ʂ����Ȃ��Ȃ�ƁA������v�Œm�点����̂�����܂����A���[�J�[�ɂ��x��_���v�̂��قȂ�܂��̂ŁA��舵�����������悭�m�F���Ă����܂��傤�B

�Ќx��킪�Ȃ����Ƃ��̑Ώ����@�ɂ��Ă͂�����Ŋm�F�ł��܂��B�i��ʎВc�@�l���{�Е�m�@�H�Ɖ�̃z�[���y�[�W���j

�S�D�Ќx���͂��߂��̓d�C�X�E�ʔ̓X�E���h�ݔ��X�E�R����舵���X�E�z�[���Z���^�[�Ȃǂōw���ł��܂����w���̍ۂ́A�E�̓��{���h���苦��̃}�[�N�̓Y�t���ꂽ���̂�I�т܂��傤�B

�@

���ڍׂɂ��Ă͍Ŋ�̏��h���ɂ��⍇���������B

�Z��p�Ќx���̑t������ɂ���

����P�@�@�������ɑ䏊�𗣂�ċ��ԂŃe���r�����Ă����Ƃ���A�䏊�̕�����u�s�[�A�s�[�v�Ɖ������������̂ōs���Ă݂�ƁA�K�X�e�[�u���ʼn��M���Ă����V�Ղ�炩�牊���オ���Ă���̂����P�P�X�Ԓʕ��B

����Q�@�@�K�X�R�����Ń��g���g�H�i�����߂悤�Ɠ_�����܂܂ŐQ����ł��܂��A�Z��p�Ќx���̌x�ɋC�t���K�X�R�����̉��������B

����R�@�@�P�K�䏊�Œ��H�̏��������Ă����Ƃ���A�P�K�L���̏Z��p�Ќx���̌x�����������牌���o�Ă���̂����A���Ί�ŏ����������{�����C��݂̂̏đ��ōς��́B

����S�@�@�A�p�[�g�̏Z�����A�ʕ��������̂����Y��ɂ��Z��p�Ќx���̖��ɋC�t���P�P�X�Ԓʕ��A���̋��Z�҂���U�������B

����T�@�@�Ɛl���Q�K�̏Z��p�Ќx���̌x�ɋC�t���A�Q�K�̐Q�����m�F�����Ƃ��땔���ɉ����[�����Ă���̂������B

����U�@�@�A�Q���A�P�K�L���̏Z��p�Ќx���̌x�ɋC�t���m�F����ƁA�����������̂ʼnƑ��S���ɒm�点�����B

����V�@�@�Ɛl���V�Ղ��̉������Y�ꂽ�܂܊O�o���A�Ƒ����Z��p�Ќx���̌x�ɋC�t���䏊�֍s���ƁA�V�Ղ�炩�牊���o�Ă����̂ŊW�����ďォ��G�ꂽ�^�I�����|���������B

����W�@�@�Ɛl���Q�K�ŏA�Q���A�P�K����Z��p�Ќx���̌x�ɋC�t���s���Ă݂�ƁA�_�I�̃��E�\�N�̉������͂ɔR���ڂ��Ă������߁A���o�P�c�ŏ������B

����X�@�@�����Z��̑O��ʂ肩����ƁA�Z��p�Ќx���̌x�Əł����L���������̂ŁA�Ɛl�ɒm�点�悤�Ƃ��������炾�����̂łP�P�X�Ԓʕ��B

PDF�t�@�C�����{������ɂ́AAdobe Reader���K�v�ł��B

���g���̃p�\�R����Adobe Reader���C���X�g�[������Ă��Ȃ����́A

�uAdobe Reade�_�E�����[�h�y�[�W�v���_�E�����[�h�����������B�i�����z�z�j

���h�{���@�\�h��

���h�{���@�\�h��

��989-1264

�{�錧�ēc�S��͌������V��1�Ԓn1

TEL�F0224-52-1050�@FAX�F0224-52-1056

e-mail�Fhonbufd@az9.or.jp