○仙南地域広域行政事務組合火災予防規程

平成三十一年三月二十二日

消防本部告示第一号

仙南地域広域行政事務組合火災予防規程(平成二十三年三月二十九日消防本部告示第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この告示は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)及び仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和四十七年条例第七号。以下「条例」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定に基づき、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第二条 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に二部提出しなければならない。

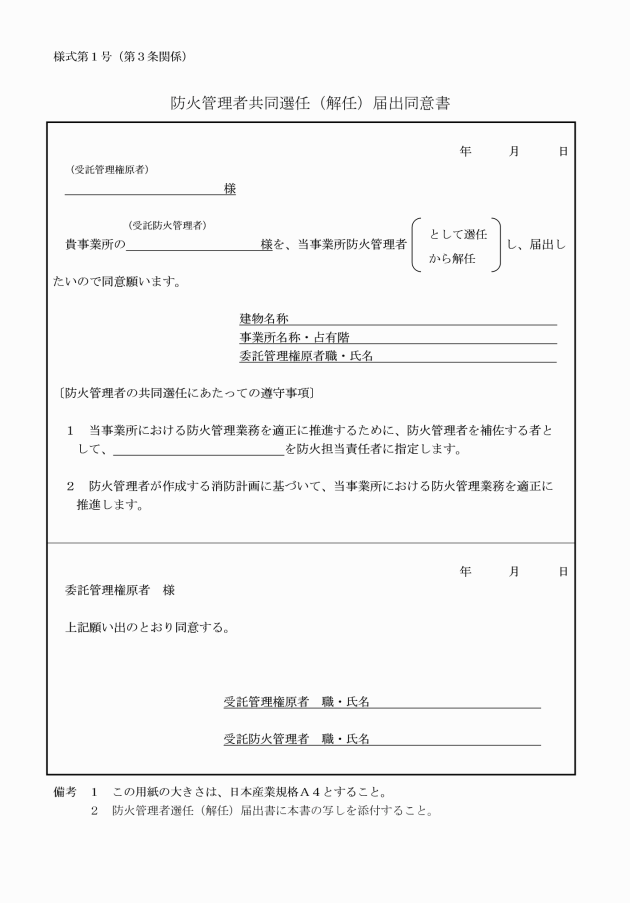

(防火管理者の共同選任)

第三条 法第八条第一項の規定による防火管理者を定めなければならない防火対象物(以下「防火管理対象物」という。)(この条において自力で避難することが困難な者を収容する事業所を除く。)において、その管理について権原が分かれているもので、管理について権原を有している者(以下「管理権原者」という。)単位に防火管理者を選任することが困難である場合は、複数の管理権原者が共同して一人の防火管理者を選任(以下この条において「共同選任」という。)することができる。

(防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

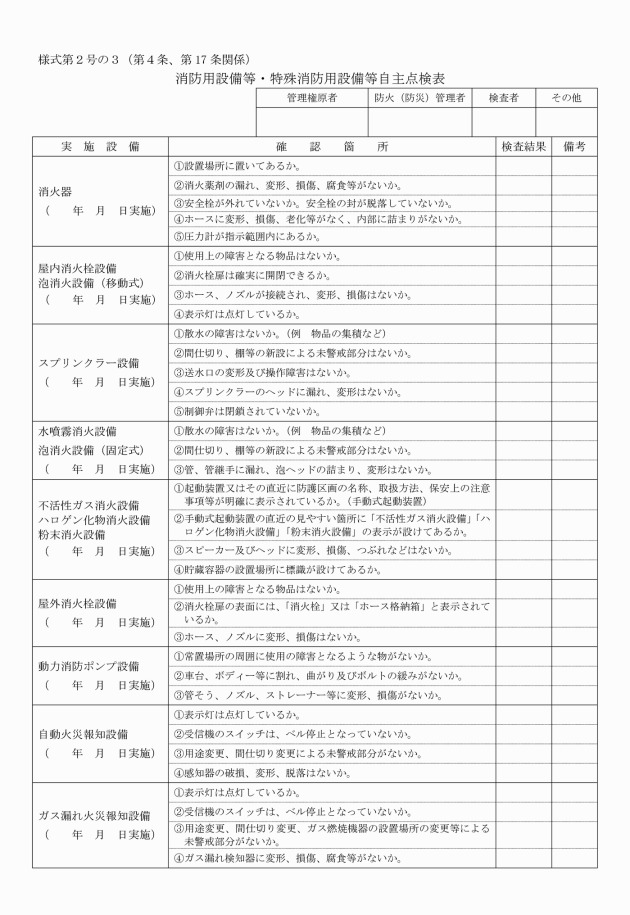

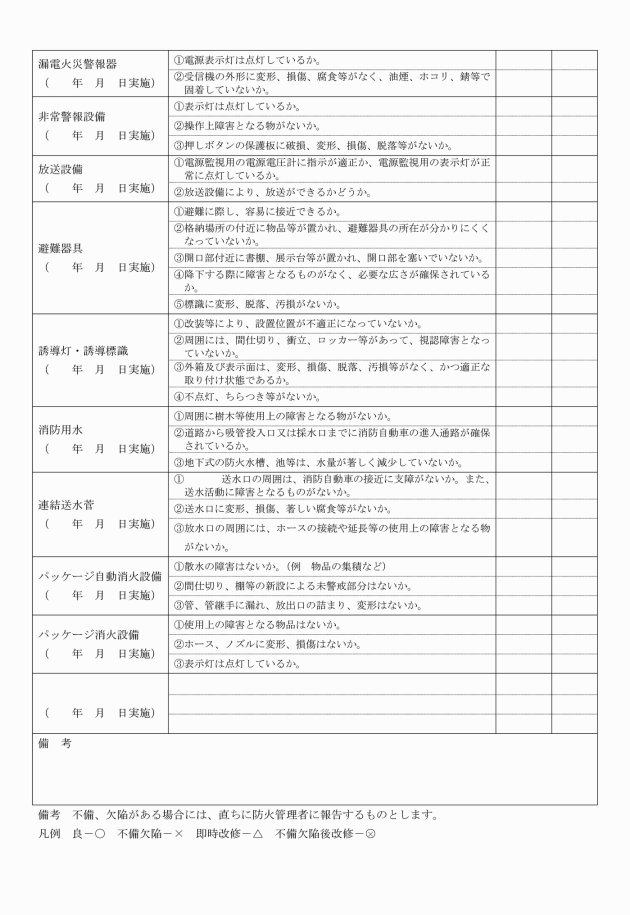

第四条 省令第三条第一項の規定による防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防火管理に係る消防計画を添付し、署長に二部提出しなければならない。

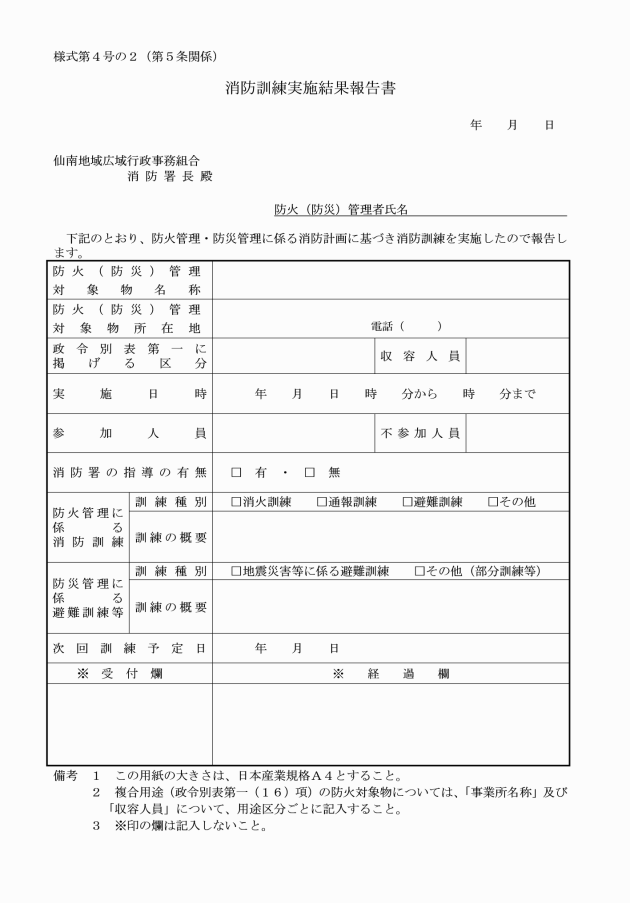

(消防訓練実施の届出)

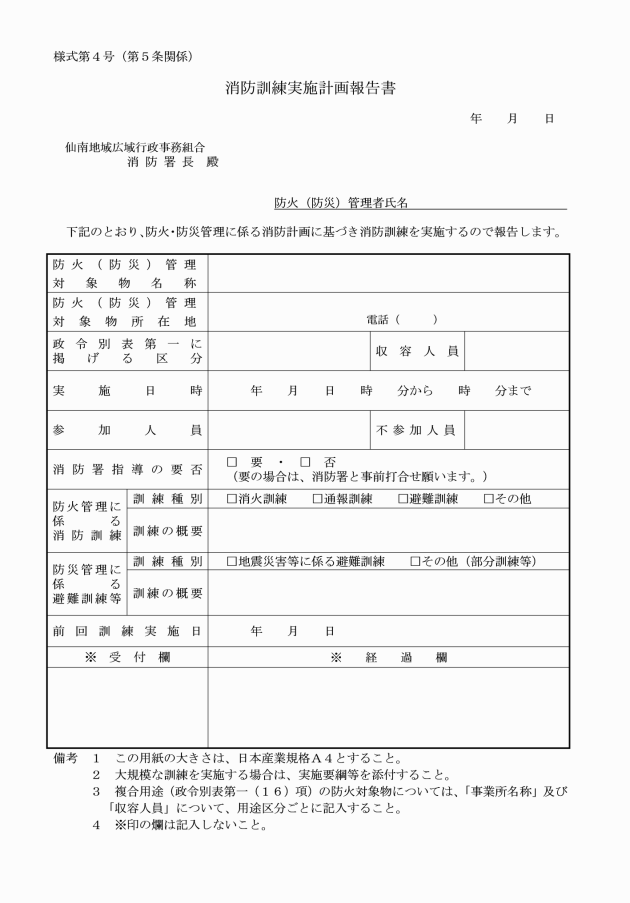

第五条 防火管理者は、法第八条第一項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消防訓練を計画した場合は、消防訓練実施計画報告書(様式第四号)を、署長に二部提出しなければならない。

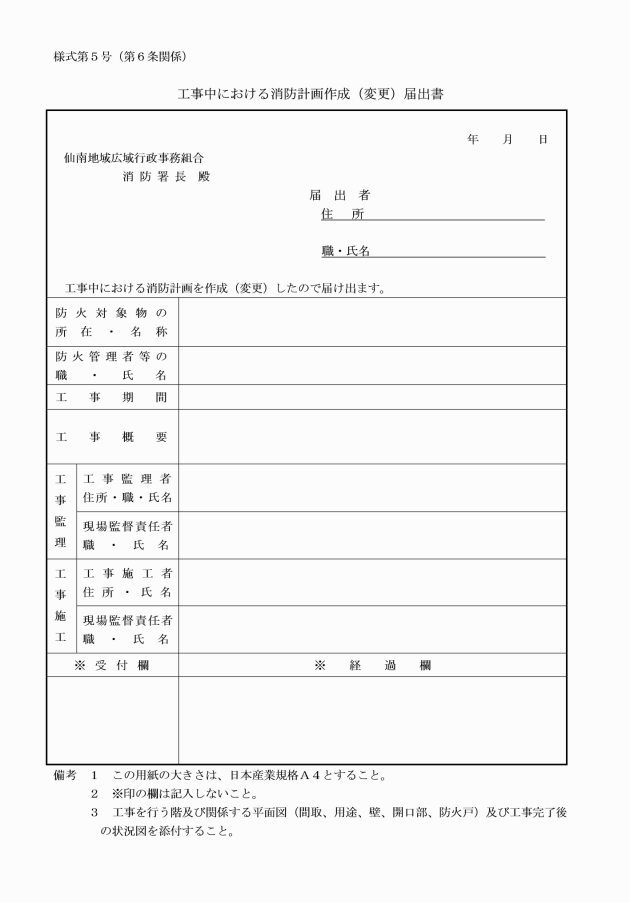

(工事中における消防計画の作成又は変更の届出)

第六条 次に掲げる防火管理対象物の管理権原者又は工事施工責任者は、省令第三条第一項に規定する工事中における消防計画を作成し、当該工事が完了するまでの間の自主防火管理等保安体制を確立させなければならない。

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六の規定に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの。

二 法第十七条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能を停止させるもの若しくは機能に著しく影響を及ぼすもの。

三 防火対象物の構造、用途等から安全対策上又は火災予防上、署長が必要と認めるもの。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第七条 法第八条の二第四項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に二部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、省令第四条の二第二項の規定により、統括防火管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第八条 省令第四条第一項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防火対象物の全体についての消防計画を添付し、署長に二部提出しなければならない。

(防火管理講習)

第九条 省令第二条の三第一項に規定する甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習並びに政令第三条第一項第二号イに規定する乙種防火管理講習(以下これらを「防火管理講習」という。)を受講しようとする者は、消防長が別に定める方法により申し込まなければならない。

(防火管理講習の修了証の再交付)

第十条 前条による防火管理講習の修了証を亡失、滅失、汚損若しくは破損又は氏名の変更により再交付を受けようとする者は、別に定める方法により消防長に申請しなければならない。

(防火対象物の点検及び報告)

第十一条 法第八条の二の二第一項の規定による防火対象物の点検結果報告書は、消防長が別に定める方法により、署長に二部提出しなければならない。

(防火対象物の点検及び報告の特例)

第十二条 法第八条の二の三第二項の規定による防火対象物の点検報告特例認定の申請書は、消防長が別に定める方法により、署長に二部提出しなければならない。

(管理権原者の変更の届出)

第十三条 法第八条の二の三第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原を有する者に変更があった場合は、消防長が別に定める方法により、届出書を署長に二部提出しなければならない。

(自衛消防組織の設置又は変更の届出)

第十四条 法第八条の二の五第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、署長に二部提出しなければならない。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第十五条 法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に二部提出しなければならない。

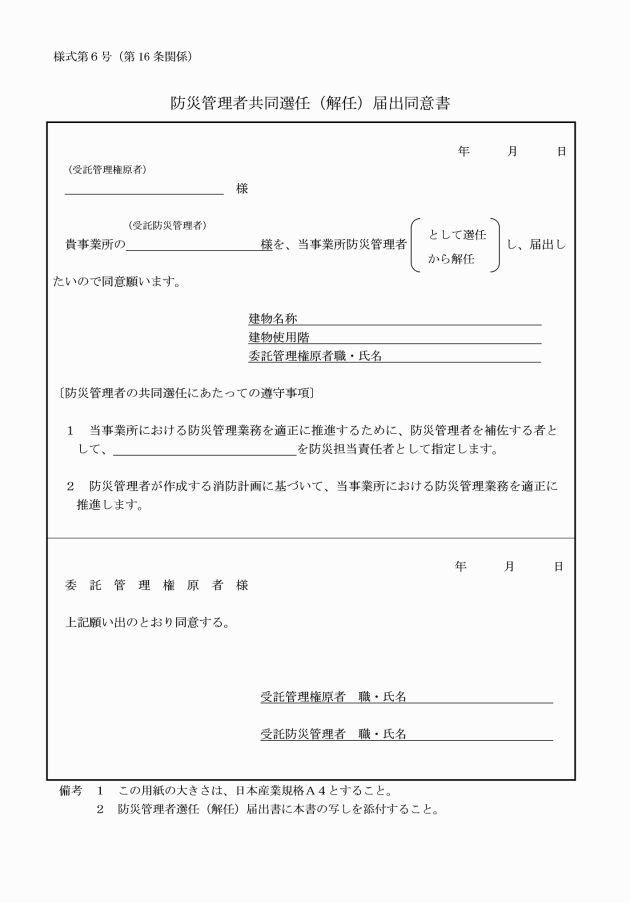

(防災管理者の共同選任)

第十六条 法第三十六条第一項の規定による防災管理者を定めなければならない建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)(この条において自力で避難することが困難な者を収容する事業所を除く。)において、その管理について権原が分かれているもので、管理権原者単位に防災管理者を選任することが困難である場合は、複数の管理権原者が共同して一人の防災管理者を選任(以下この条において「共同選任」という。)することができる。

(防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

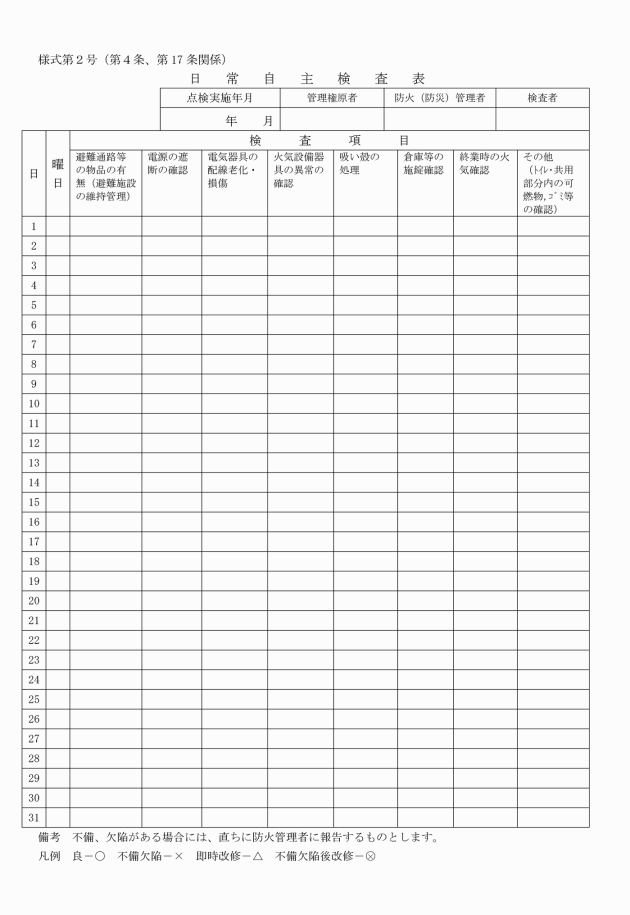

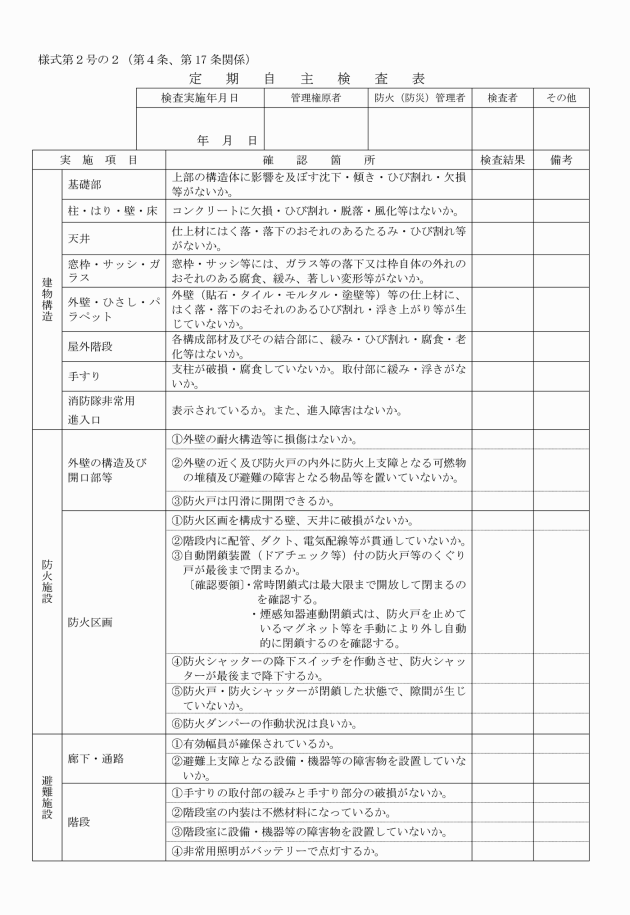

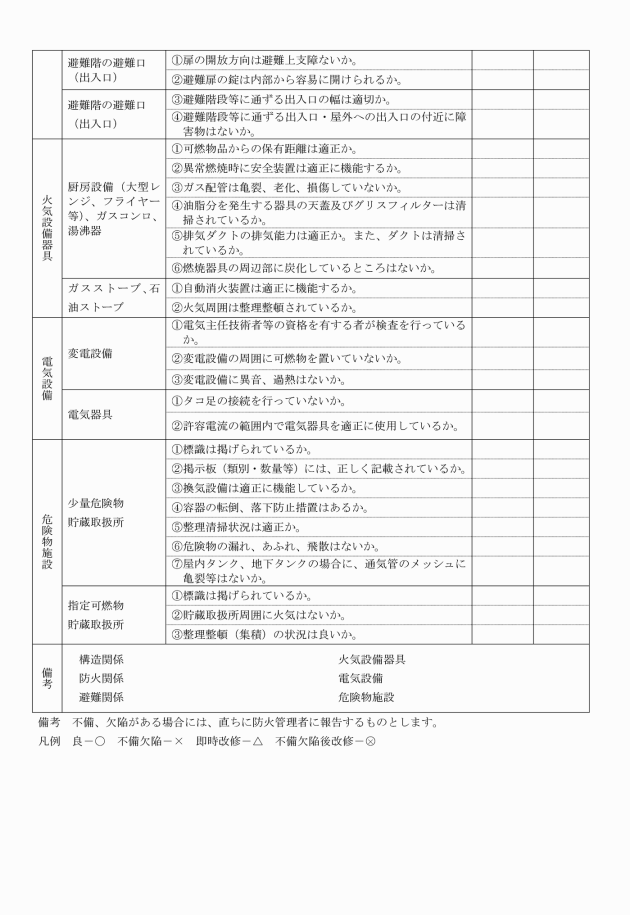

第十七条 省令第五十一条の八第一項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防災管理に係る消防計画を添付し、署長に二部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、自主検査表等を添付しなければならない。なお、自主検査表等に準じた内容の書類が添付された場合は、当該書類を自主検査表等とみなすものとする。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第十八条 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第四項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に二部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、省令第五十一条の九の規定により、統括防災管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第十九条 省令第五十一条の十一の二に規定する建築物その他の工作物における全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防災管理対象物の全体についての消防計画を添付し、署長に二部提出しなければならない。

(防災管理の点検及び報告)

第二十条 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による防災管理の点検結果報告書は、消防長が別に定める方法により、署長に二部提出しなければならない。

(防災管理の点検及び報告の特例)

第二十一条 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による防災管理の点検報告特例認定の申請書は、消防長が別に定める方法により、署長に二部提出しなければならない。

一 消火設備 配管の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事

二 警報設備 受信機又は感知器若しくは検出器の設置工事

三 避難器具 取付け器具の設置工事

四 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置工事

(設置届出書の届出)

第二十三条 法第十七条の三の二の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)の設置届出書は、次に掲げる書類を添付し、署長に二部提出しなければならない。ただし、着工届出書に添付し変更がないものについてはこの限りではない。

一 設計書

二 仕様書

三 計算書

四 系統図

五 配管及び配線図並びに平面図

六 立面図及び断面図

七 消防用設備等試験結果報告書

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第二十四条 政令第三十五条第一項第三号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等の点検及び報告)

第二十五条 法第十七条の三の三の規定による報告は、署長に二部提出しなければならない。

2 政令第三十六条第二項第二号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のものとする。

(総合操作盤の設置を要する防火対象物)

第二十六条 省令第十二条第一項第八号(省令第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一 政令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物で次のいずれかに該当するもの

イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物

ロ 地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の防火対象物

二 政令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上のものであって、次のいずれかの設備が設置されているもの

イ 政令第十二条第一項に基づくスプリンクラー設備

ロ 政令第十三条第一項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

三 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの

イ 政令第十二条第一項に基づくスプリンクラー設備

ロ 政令第十三条第一項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持台帳)

第二十七条 省令第三十一条の六第三項の規定による維持台帳は、防火管理経過、消防用設備等の構造、性能及び修理整備経過等が明確に記載されているものでなければならない。

一 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

イ 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

ロ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第四条第二項、第八条及び第八条の二において条例第三条第二項第三号を準用する場合に限る。)

二 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

ロ 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)に基づく電気工事士の資格を有する者

一 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

二 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

三 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第十二条第二項及び第三項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合に限る。)

四 一般社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第十三条第二項及び第四項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合に限る。)

五 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第十四条第二項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合に限る。)

3 条例第十八条第一項第十三号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

一 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(建築物等の避雷設備(避雷針)の指定)

第二十九条 条例第十六条第一項の規定に基づき、日本産業規格に適合するものを次のように指定する。

一 「JIS A四二〇一―二〇〇三」とする。

(喫煙等の禁止場所)

第三十条 条例第二十三条第一項に規定する署長が指定する場所は、政令別表第一に掲げる防火対象物のうち、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分とする。

一 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

イ 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

ロ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

ハ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

ニ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

ホ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が千平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)

ヘ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

ト 地階に存する自動車車庫及び駐車場(自動車の燃料タンク内の燃料については除く。)

チ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

リ 文化財保護条例(昭和五十年宮城県条例第四十九号)又は仙南地域広域行政事務組合を組織する地方公共団体の条例の規定によって重要な文化財又は史跡として指定された建造物の内部又は周囲

二 危険物品を持ち込んではならない場所

ロ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分

ハ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

2 条例第二十三条第三項第一号に規定する署長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。

一 防火対象物の入口等の見やすい箇所に、当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。

二 館内巡視を定期的に行うこと。

三 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の館内放送を定期的に行うこと。

四 その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。

3 条例第二十三条第五項に規定する署長が火災予防上必要と認める措置は、前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に、当該階が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。

二 当該階が全面的に禁煙である旨及び他階の喫煙場所の案内等の館内放送を定期的に行うこと。

三 その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。

(大規模な催しとして指定する催し)

第三十一条 条例第四十二条の二第一項の規定により消防長が大規模な催しとして指定する催しは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもの

二 主催する者が出店を認める露店等の店舗数が百を超える催しとして計画するもの

三 主催する者の計画において、一日当たりの観客その他の参加者の人数が十万以上を見込むもの

(防火対象物の使用開始又は変更の届出を要する防火対象物)

第三十二条 条例第四十三条第一項に規定する届出を要するものは次に掲げるとおりとする。

二 政令別表第一(一)項ロ、(四)項、(六)項ニ、(九)項イ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル以上のもの又は収容人員が三十人以上のもの。

三 政令別表第一(五)項ロ、九項ロ、(十二)項から(十四)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル(同表(十六)項ロに掲げる防火対象物にあっては、同表(五)項ロ、(九)項ロ及び(十二)項から(十四)項までの用途に供される部分の床面積の合計が百五十平方メートル)以上のもの又は収容人員が五十人以上のもの。

四 政令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項、(十五)項及び(十六)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が三百平方メートル以上のもの又は収容人員が五十人以上のもの。

五 前各号に掲げる防火対象物以外の政令別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は三階以上の階で床面積が五十平方メートル以上のもの。

六 前各号に掲げるもののほか、政令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が政令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は省令第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないもの。

七 前各号に掲げるもののほか、署長が火災予防上必要と認めるもの。

(圧縮アセチレンガス等の届出)

第三十三条 法第九条の三の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該貯蔵又は取扱いを始める七日前までに、署長に二部提出しなければならない。

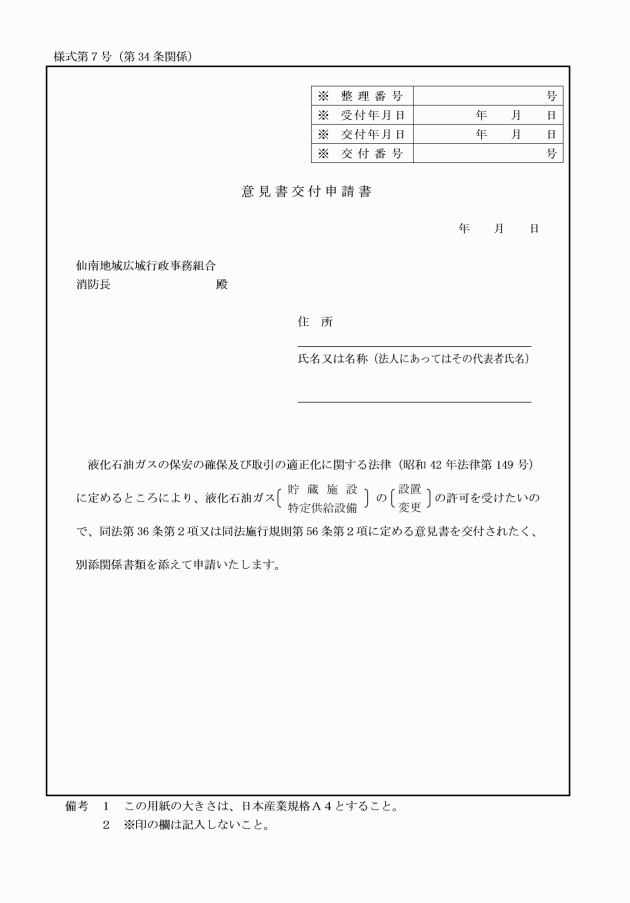

(液化石油ガスの意見書交付の申請)

第三十四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十六条第二項の規定に基づく意見書交付申請書(様式第七号)は、署長を経由し、消防長に二部提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

一 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

二 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

三 防火管理に関する計画書

(委任)

第三十六条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合予防規程に基づいてなされた手続、申込み、届出、交付、検査、報告その他の行為は、他に別段の定めがあるものを除くほか、改正後の仙南地域広域行政事務組合予防規程に基づいてなされたものとみなす。

附則(令和元年消本告示第三号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年七月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱又は仙南地域広域行政事務組合火災予防規程の様式により提出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱又は仙南地域広域行政事務組合火災予防規程により提出されたものとみなす。

附則(令和四年消本告示第一号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年消本告示第一号)

この告示は、令和五年七月二十四日から施行する。

別表第1(第2条関係)

資格区分 | 資格を証する書面 |

政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者 | 省令第2条の3第5項に規定する修了証の写し |

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者 | 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証明する書面 |

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者 | 消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し |

省令第2条第1項第1号に規定する資格を有する者 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し |

省令第2条第1項第1号の2に規定する資格を有する者 | 省令第4条の2の4第4項に規定する登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し |

省令第2条第1項第2号に規定する資格を有する者 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し |

省令第2条第1項第3号に規定する資格を有する者 | 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し |

省令第2条第1項第4号に規定する資格を有する者 | 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上係長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第2条第1項第5号に規定する資格を有する者 | 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上巡査部長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第2条第1項第6号に規定する資格を有する者 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に規定する1級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面 |

省令第2条第1項第7号に規定する資格を有する者 | 市町村の消防団員で、3年以上班長以上の職にあったことを証する書面 |

省令第2条第1項第8号に規定する資格を有する者 | 省令第2条各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めたことを証明する書面 |

別表第2(第15条関係)

資格区分 | 資格を証する書面 |

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者 | 省令第51条の7第6項に規定する修了証の写し |

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者 | 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有することを証明する書面、さらに1年以上防災管理の実務経験を有することを証明する書面 |

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者 | 消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し |

政令第47条第1項第4号に規定する資格を有する者 | 政令第47条第1項各号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有するとみとめられたことを証明する書面 |

省令第51条の5第1項第1号に規定する資格を有する者 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し |

省令第51条の5第1項第1号の2に規定する資格を有する者 | 省令第4条の2の4第4項に規定する登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し |

省令第51条の5第1項第2号に規定する資格を有する者 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し |

省令第51条の5第1項第3号に規定する資格を有する者 | 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し |

省令第51条の5第1項第4号に規定する資格を有する者 | 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上係長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第51条の5第1項第5号に規定する資格を有する者 | 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上巡査部長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面 |

省令第51条の5第1項第6号に規定する資格を有する者 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に規定する1級建築士免許証の写し及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面 |

省令第51条の5第1項第7号に規定する資格を有する者 | 市町村の消防団員で、3年以上班長以上の職にあったことを証する書面 |

省令第51条の5第1項第8号に規定する資格を有する者 | 省令第51条の5第1項各号に規定する資格を有する者に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めたことを証明する書面 |

別表第3(第22条関係)

着工届出書の添付書類

添付書類 設備の種類 | 附近見取図 | 防火対象物等の概要表 | 消防用設備等の概要表 | 平面図 | 断面図又は標準図 | 配管系統図及び展開図 | 配線系統図及び展開図 | 計算書 | 使用機器図(仕様書等) | 立面図 | 取付詳細図 | 強度計算書 |

屋内消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

スプリンクラー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

水噴霧消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

泡消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

屋外消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

不活性ガス消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

ハロゲン化物消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

粉末消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

自動火災報知設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||

ガス漏れ火災警報設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||

消防機関へ通報する火災報知設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||

金属製避難はしご(固定式のものに限る。) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||

救助袋 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||

緩降機 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | ○ | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の種類に応じ必要な図書 | ||||||||||

特殊消防用設備等 | ○ | 特殊消防用設備等の種類に応じ必要な図書 | ||||||||||

凡例

○:添付しなければならない図書

△:必要に応じ添付しなければならない図書。なお、着工届出書に添付しない場合は、設置届出書に添付すること。