○仙南地域広域行政事務組合職員安全衛生管理規程

昭和六十三年三月二日

訓令乙第一号

(目的)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に基づき、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の職員の安全及び衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、公務災害の防止並びに健康の保持に資することを目的とする。

一 職員 仙南地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和四十五年条例第七号)第二条に規定する職員をいう。

二 所属所 仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)第二条に規定する課及び公所をいう。

三 所属長 所属所の長をいう。

(所属長の責務)

第三条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、常に安全及び衛生に関し自己管理に努めるとともに、所属長、産業医、その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第五条 組合に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、助役をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第六条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、職員の安全及び健康の保持を図るため、次の各号に掲げる事項を統括管理する。

一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全管理者)

第七条 理事会は、常時五十人以上の職員が勤務する所属所に当該所属職員のうちから法第十一条第一項に規定する安全管理者一人を置く。

(安全管理者の職務)

第八条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い次の職務を行う。

一 危険防止に関すること。

二 安全管理の指導及び教育に関すること。

三 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

四 庁舎及び施設等の安全巡視に関すること。

五 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

六 その他安全管理に関すること。

2 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者)

第九条 理事会は、常時五十人以上の職員が勤務する所属所に、当該所属の職員のうちから法第十二条第一項に規定する衛生管理者一人を置く。

(衛生管理者の職務)

第十条 衛生管理者は、産業医の指導助言を受け、次の職務を行う。

一 健康障害を防止するための措置に関すること。

二 衛生教育に関すること。

三 救急用具等の点検整備に関すること。

四 健康診断その他健康管理に関すること。

五 その他衛生管理に関すること。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者)

第十一条 職員が勤務する所属所に、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、所属長をもって充てるものとする。

3 前項の安全衛生推進者は、安全管理者及び衛生管理者の置かれている所属所にあっては、これを補助し、安全管理者及び衛生管理者の置かれていない所属所にあっては、安全管理者及び衛生管理者の職務に準ずる職務を行うものとする。

(産業医)

第十二条 組合に法第十三条及び第十三条の二の規定に基づく産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから理事会が選任する。

(産業医の職務)

第十三条 産業医は、次の職務を行う。

一 健康診断の実施及び健康管理に関すること。

二 衛生教育及び健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

三 健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

四 職場環境の巡回点検及び指導に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者を指導し助言することができる。

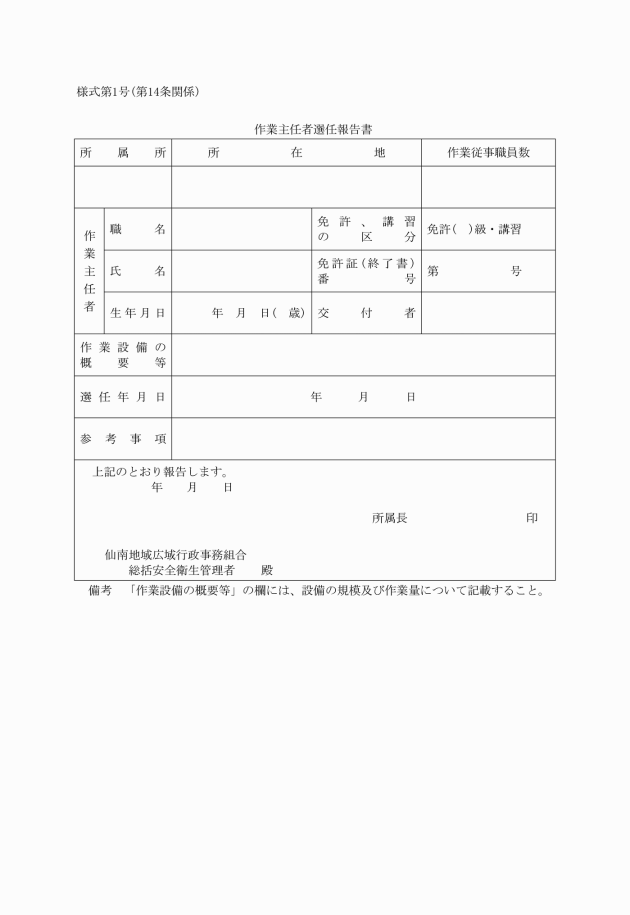

(作業主任者)

第十四条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に規定する作業を行う所属長は、当該作業に従事する職員のうちから法第十四条に規定する作業主任者を一人選任しなければならない。

(安全衛生委員会)

第十五条 所属所の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第十六条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

一 総括安全衛生管理者

二 安全管理者及び衛生管理者(安全管理者及び衛生管理者が置かれていない場合は、安全衛生推進者)のうちから理事会が指名した者 四人

三 仙南地域広域行政事務組合消防職員委員会の推薦に基づき理事会が指名した者 三人

四 仙南地域広域行政事務組合職員組合の推薦に基づき理事会が指名した者 一人

2 委員会の委員長には、総括安全衛生管理者を充てる。

3 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

4 議長に事故あるときは、議長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第十七条 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の審議事項)

第十八条 委員会は、次の事項について調査審議する。

一 職場の事故防止に関すること。

二 職員の健康保持及び増進に関すること。

三 事故の原因調査及び再発防止に関すること。

四 安全作業及び労働衛生についての知識の普及向上に関すること。

五 作業条件、作業環境の改善、整備に関すること。

六 その他安全及び衛生について必要な事項

2 委員会は、前各号に掲げる事項を調査審議し、理事会に意見を述べることができる。

(委員会の会議)

第十九条 委員会は、毎年二回以上委員長が招集する。ただし、委員の三分の一以上から会議に付すべき事項を示して会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

5 議事は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。

(庶務)

第二十条 委員会の庶務は総務課において行う。

(精神衛生)

第二十一条 所属長は、精神疾患のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、産業医その他専門の医師と協議のうえ、受診勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するものとする。

(健康相談)

第二十二条 産業医及び所属長は、職員の健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。

(健康の確保のための措置)

第二十三条 所属長は、職員の健康の確保を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(予防接種等)

第二十四条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(健康診断)

第二十五条 職員に対し、次に掲げる健康診断を実施するものとする。

一 採用時健康診断

二 定期健康診断

三 結核健康診断

四 成人病健康診断

五 臨時健康診断

(健康診断実施者)

第二十六条 健康診断は、産業医が行う。ただし、特に必要があると認めるときは他の医療機関に委託して実施することができる。

(健康診断の周知等)

第二十七条 所属長は、健康診断が行われるときは、職員が指定された期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第二十八条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定期間内に受診できなかった職員は、一ケ月以内に別に医師の診断を受け、当該診断書を提出しなければならない。

(健康診断個人票)

第二十九条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを五年間保存しなければならない。

(健康診断の結果の報告)

第三十条 健康診断実施者は、健康診断の結果に基づき職員の健康管理、指導区分により判定し、必要な意見を付して総括安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは所属長及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知するとともに、適切な指示を与えなければならない。

(秘密の保持)

第三十二条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第三十三条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は別に定める。

附則

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成三年訓令乙第一号)

この訓令は、平成三年五月一日から施行する。

附則(平成一七年訓令乙第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二一年訓令乙第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年十月五日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合職員安全衛生管理規程の規定により消防職員親睦会の推薦に基づき理事会が指名した委員は、その任期中に限り、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員安全衛生管理規程の規定による仙南地域広域行政事務組合消防職員委員会の推薦に基づき理事会が指名した委員とみなす。

附則(令和五年訓令乙第四号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第31条関係)

健康管理指導区分及び事後措置の基準

健康管理指導区分 | 事後指導の基準 | ||

区分 | 判定基準 | ||

生活規正の面 | A (要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法により、療養のため、必要な期間勤務させないこと。 |

B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |

C (要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限すること。 | |

D (健康) | 平常の勤務でよいもの |

| |

医療の面 | 1 (要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な治療を受けるように指示すること。 |

2 (要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |

3 (健康) | 医師による直接の医療行為または指導を必要としないもの |

| |

備考 健康診断の種類によっては、この表の区分によらないことがある。